Science Tokyo設立記念「International Open Innovation & Startup Symposium (IOI&SS) 2025」を開催

Science Tokyo最大級の産学官連携イベント

東京科学大学(Science Tokyo)の産学連携を支援する3機構(産学共創機構、医療イノベーション機構、イノベーションデザイン機構)は7月23日、Science Tokyo設立記念「International Open Innovation & Startup Symposium (IOI&SS) 2025」を日比谷国際ビルコンファレンススクエアにて開催しました。

IOI&SSは、産業界・アカデミア・行政の交流を通して、持続的な産学官連携活動と社会発展に資するイノベーションの創出を目的とする、Science Tokyo最大級の産学官連携イベントです。今年のテーマは「Global Innovation Ecosystem」として、基調講演、パネルディスカッション、ベンチャーピッチ等、多彩なプログラムが展開されました。また、協賛機関、協力機関、関係機関によるブース出展も行われ、参加者と出展者との交流の場を設けました。

当日は、約400人が来場し、約300人がオンライン参加し、活発な議論と交流が行われました。

プログラム概要

-

A会場

- Session1 開会挨拶&基調講演 10:00~11:00

- Session2 グローバルエコシステムの事例 11:00~12:00

- Session3 Science Tokyo起点のエコシステム 13:00~14:40

- Session4 イノベーションエコシステム創出の鍵(パネルディスカッション)15:00~16:15

- Session5 表彰&閉会挨拶 16:45~17:00

-

B会場

- 「東京科学大学認定ベンチャー大賞」ピッチコンテスト 13:00~15:45

Session1 開会挨拶&基調講演

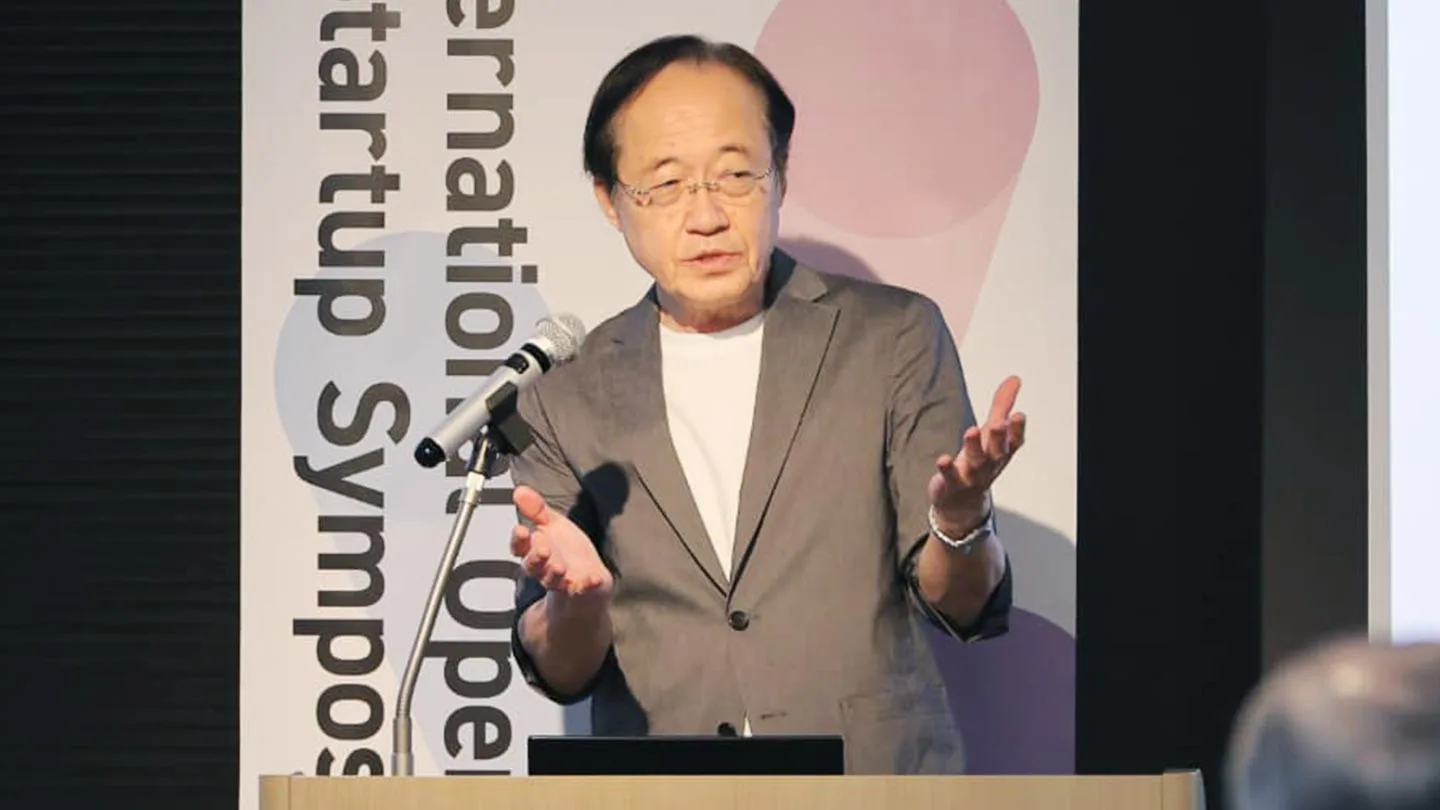

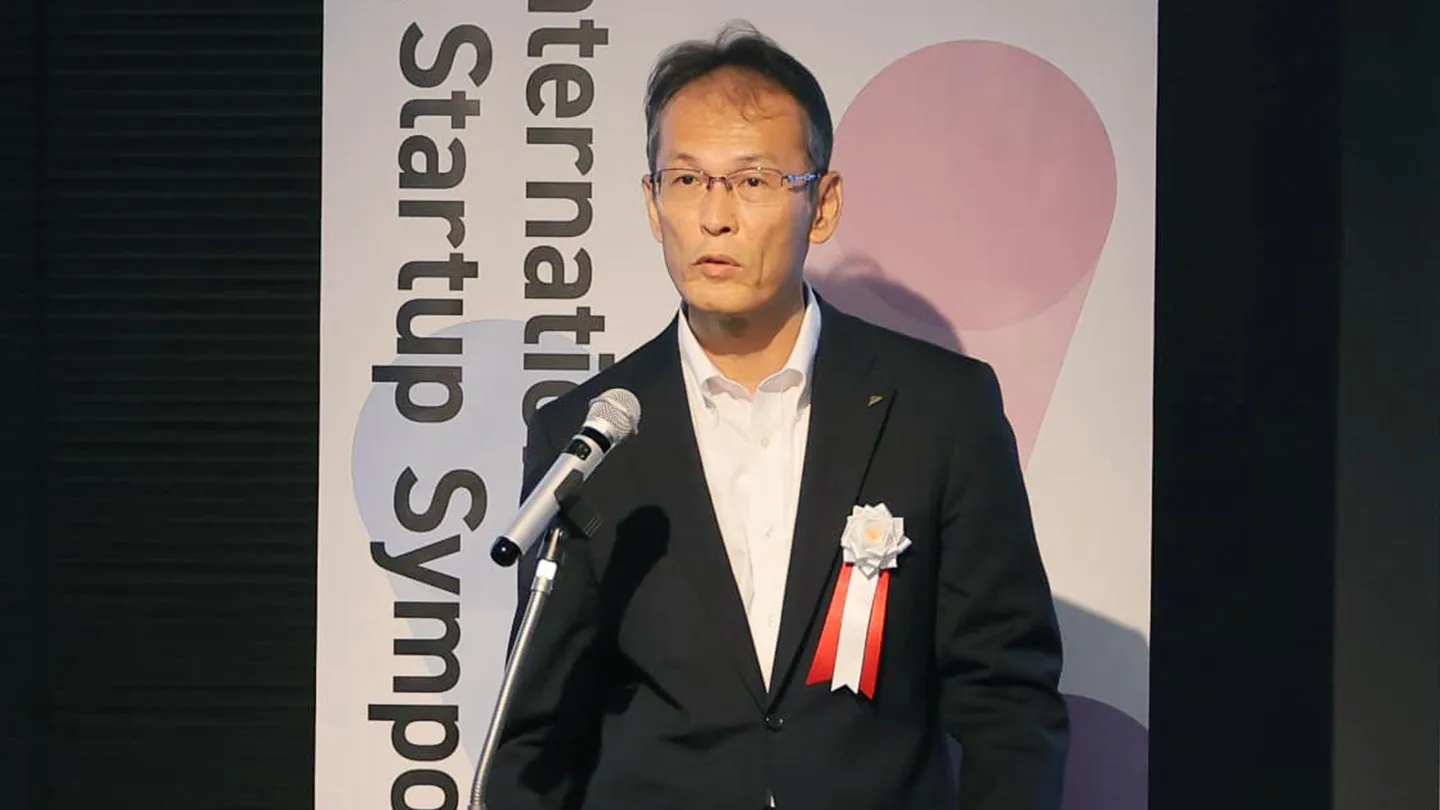

開会にあたり、大竹尚登理事長の開会あいさつ、田中雄二郎学長のあいさつがありました。続いて、文部科学省の科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 国分政秀課長(代読:中川原秀樹課長補佐)より来賓あいさつがあり、イノベーションエコシステムは、大学、企業、自治体、行政が連携し、ともに課題を発見し、解決策を創出する「共創の場」であり、グローバルな視点も必要であると述べられました。

基調講演では、産業技術総合研究所G-QuATセンター長の益一哉氏が、「アジャイル・ダイナミック時代の産官学連携:人材の流動性が拓く、知とイノベーションの未来」として、エコシステムの本質は、人の流動性であり、国研・大学は、研究の場から共創の場になっていくべきとの提言を述べました。

続いて、環境・社会理工学院教授でイノベーションデザイン機構の辻本将晴機構長は、「ディープテックスタートアップエコシステムの発展に向けて-MITで得た示唆-」として、エコシステムが動作するメカニズムを理解し、「システムデザイン」を行うことが必要とのメッセージを伝えました。さらに、ダイキン工業株式会社 常務執行役員 テクノロジー・イノベーションセンター長の米田裕二氏は、「企業から見たグローバルイノベーションエコシステムの重要性と期待」として講演し、日本のエコシステムの一番大きな課題として、大学と企業をプロモートする人材の不足を挙げ、産官学でワールドクラス人材の育成と、日本の独自モデルを作ることが重要と指摘しました。

Session2 グローバルエコシステムの事例

このセッションでは、4つの地域から、海外のエコシステムの最新事例が紹介されました。

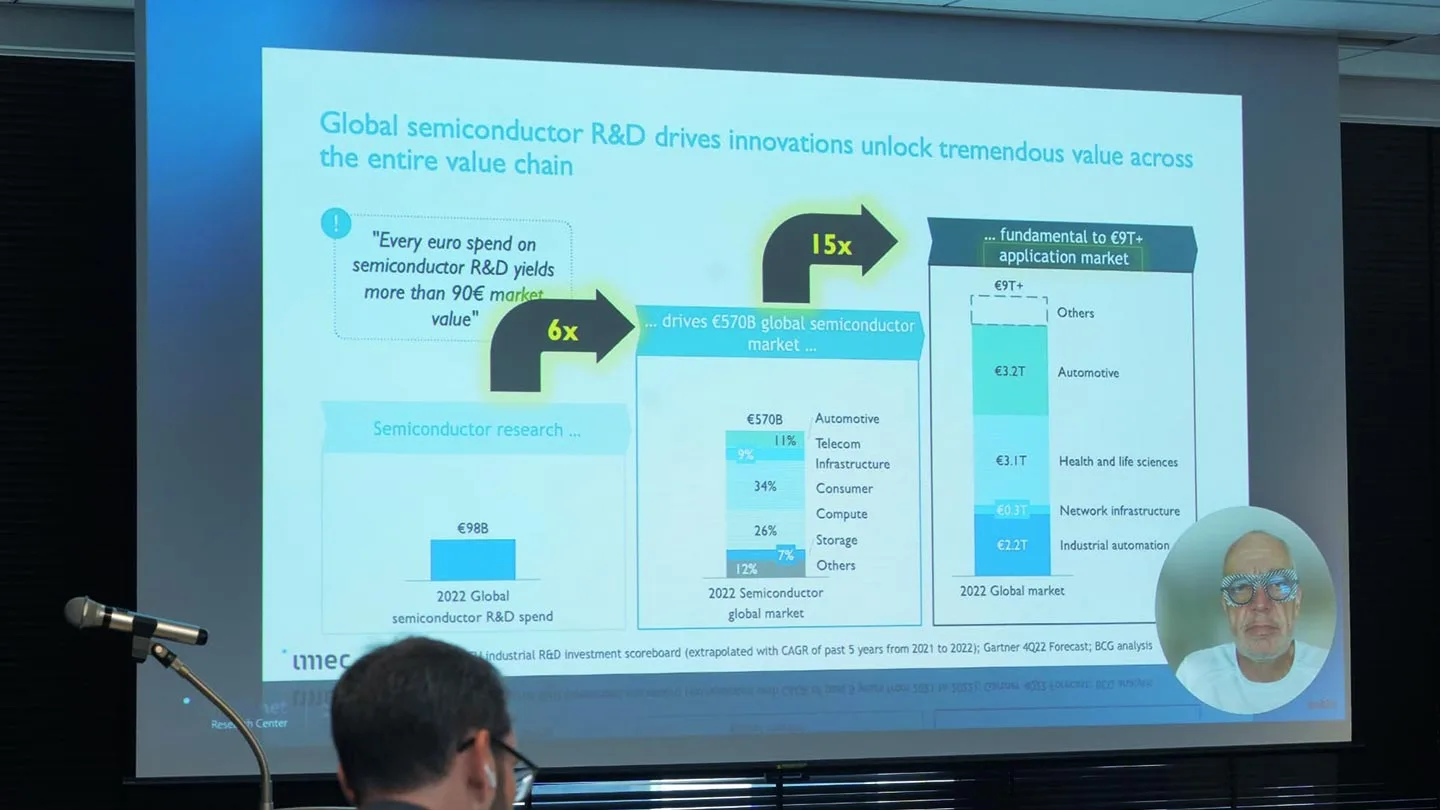

カリフォルニア大学デービス校(UC Davis) のBenjamin Finkelor 氏からは、「Leveraging Industry-Government-Academic Partnerships to Innovate Solutions for the World’s Grand Challenge」と題し、ライフサイエンス、バイオメディカルエンジニアリング、テクノロジー、データサイエンスなどの新興・成長企業を対象にした、Aggie Square施設の紹介がありました。続いて、ICMG Groupグローバル共創事業執行役の羽田大樹氏からは、「スマート国家シンガポールが描くイノベーションエコシステム」と題し、シンガポールで事業展開する日本のテック企業の成長戦略では、外部パートナーとの共創や、起業支援やビジネス創成に取り組んでいる大学を活用することが重要との見解を示しました。さらに、Interuniversity Microelectronics Centre (imec )のChris Van Hoof氏は、「Multidisciplinary collaboration will enable Health 5.0, Food 5.0 and Agri 5.0」と題し、OnePlanet Research Center が、ヘルスケア、フード、アグリテック、環境分野において、経済的・社会的インパクト双方への貢献を目的として設立されたことなどを、ビデオ映像で紹介しました。セッションの最後では、バージニア工科大学(Virginia Tech)のLuiz DaSilva氏は、「CCI: A Partnership for Cybersecurity Research, Innovation, and Workforce Development」と題し、バージニアのサイバーセキュリティのエコシステムは103ものスタートアップが参画していることなどを、ビデオ映像で紹介しました。

Session3 Science Tokyo起点のエコシステム

このセッションでは、Science Tokyoが主導しているエコシステムを紹介しました。

はじめに、副学長(産学官連携担当)/医療イノベーション機構長・教授の飯田香緒里は、「Science Tokyoを起点にしたイノベーションエコシステム」として、本学の産学連携を支援する3機構が主体的に行っている、協働研究拠点 ※1や包括連携 ※2、tip ※3 、INDEST (Innovation Design Studio) ※4の取り組みを紹介しました。

次に、ゼロカーボンエネルギー研究所所長・教授の加藤之貴が、「グリーン・トランスフォーメーション・イニシアティブ (Science Tokyo GXI)のカーボンニュートラルへの貢献」と題し講演しました。GX技術イノベーションの社会実装エコシステムであるGXI*5は、日本独自のGX技術により、世界のカーボンニュートラルへの貢献をゴールとすることを紹介しました。

続いて、情報理工学院教授の篠田浩一は、「超スマート社会推進コンソーシアムが実現するオープンイノベーション」と題し、約60の機関からなる超スマート社会推進コンソーシアム(SSS) ※6では、本学から約80人の教員が参加し、モビリティ、農業など10のフィールドの整備を進めていることなどを紹介しました。

そして、環境・社会理工学院教授の木村英一郎が「デジタル・フード・プラットフォーム構想」と題し、「食」と「健康」の新価値創造と産学官のエコシステム・ビルディングによるDigital Food Platform (DFP)構想について紹介するとともに、スマート農業と個人のウェルビーイングをつなげる新ビジネスモデルについても言及しました。

本セッションの最後に、副理事(医療工学担当)・副学長(融合研究・イノベーション担当)/医療イノベーション機構教授の藤田浩二が、『医療現場観察プログラム「Healthtech Design Program」の取り組み』として、医療現場のリソースを提供し、コンサルティングを行うHealthtech Design Program ※7の概要について紹介しました。

Session4 イノベーションエコシステム創出の鍵

本セッションでは、産官学金からの5人のパネリストが、イノベーションエコシステムの課題とその解決方法を議論しました。

はじめに、モデレータを務める副学長(産学官連携担当)/産学共創機構長・教授の大嶋洋一がパネリストを紹介しました。続いて各パネリストから、現在取り組んでいるエコシステムの事例の紹介がありました。

まず、北九州市・副市長の片山憲一氏から、同市で取り組んでいるG-CITY戦略と、今後予定されている北九州市とScience Tokyoとの連携の発表がありました。次に、川崎市・臨海部国際戦略本部長の玉井一彦氏より、川崎市臨海部扇島地区の現状と課題、Science Tokyoに対する期待について、紹介がありました。また、奈良先端科学技術大学院大学理事・副学長の太田淳氏からは、同大学のイノベーションエコシステムの紹介と、これから始まるScience Tokyoとの連携について紹介がありました。そして、株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役専務・グループCDIOの磯和啓雄氏が、スタートアップへの投資について日米の比較を行い、エコシステム拡大に向けた新しい投資の方法について紹介がありました。最後に、出光興産株式会社上席執行役員・イノベーションセンター長兼次世代技術研究所長の鈴木基弘氏から、グローバルオープンイノベーションのネットワーク拡充と日本のイノベーションエコシステムに求められる要素について見解が述べられました。

続いてパネルディスカッションに移り、モデレータと各パネリストがイノベーションエコシステムに関する意見が交わされました。我が国が課題先進国のメリットを生かして、各地域で生じるローカルな課題の解決手段をアカデミアの知見も生かして見いだすこと、それをグローバルなネットワークを介して世界に展開していく日本流のイノベーションエコシステムを創設することが重要であり、今回のパネルディスカッションをその契機にしたい、との認識が共有されました。

「東京科学大学認定ベンチャー大賞」ピッチコンテスト

A会場での講演と並行して、B会場ではScience Tokyo認定スタートアップによる「東京科学大学認定ベンチャー大賞」ピッチコンテストを開催しました。大学が統合して初めてとなる今回のコンテストには、全9社が登壇。「世界を変えるスタートアップ」として、社会課題へのアプローチを軸に、それぞれの技術やビジョン、これからの取り組みについてのプレゼンテーションを行いました。

登壇企業(発表順)

- 株式会社elleThermo(エレサーモ)

- Crafton Biotechnology株式会社

- OptHub株式会社

- 株式会社アンチキャンサーテクノロジズ

- ディーウェザー株式会社

- 株式会社Vitaliza

- 株式会社東京医歯学総合研究所

- iPEACE223株式会社

- 株式会社アークス

審査員

- 辻本将晴(イノベーションデザイン機構長・教授)

- 盛合威夫氏(トヨタ自動車株式会社先進技術開発カンパニー 将来技術・事業創造グループ・主幹)

- 川上登福氏(株式会社先端技術共創機構 代表取締役)

- 岡田祐之氏(株式会社みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長)

- 宇佐美篤氏(株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ 取締役・パートナー)

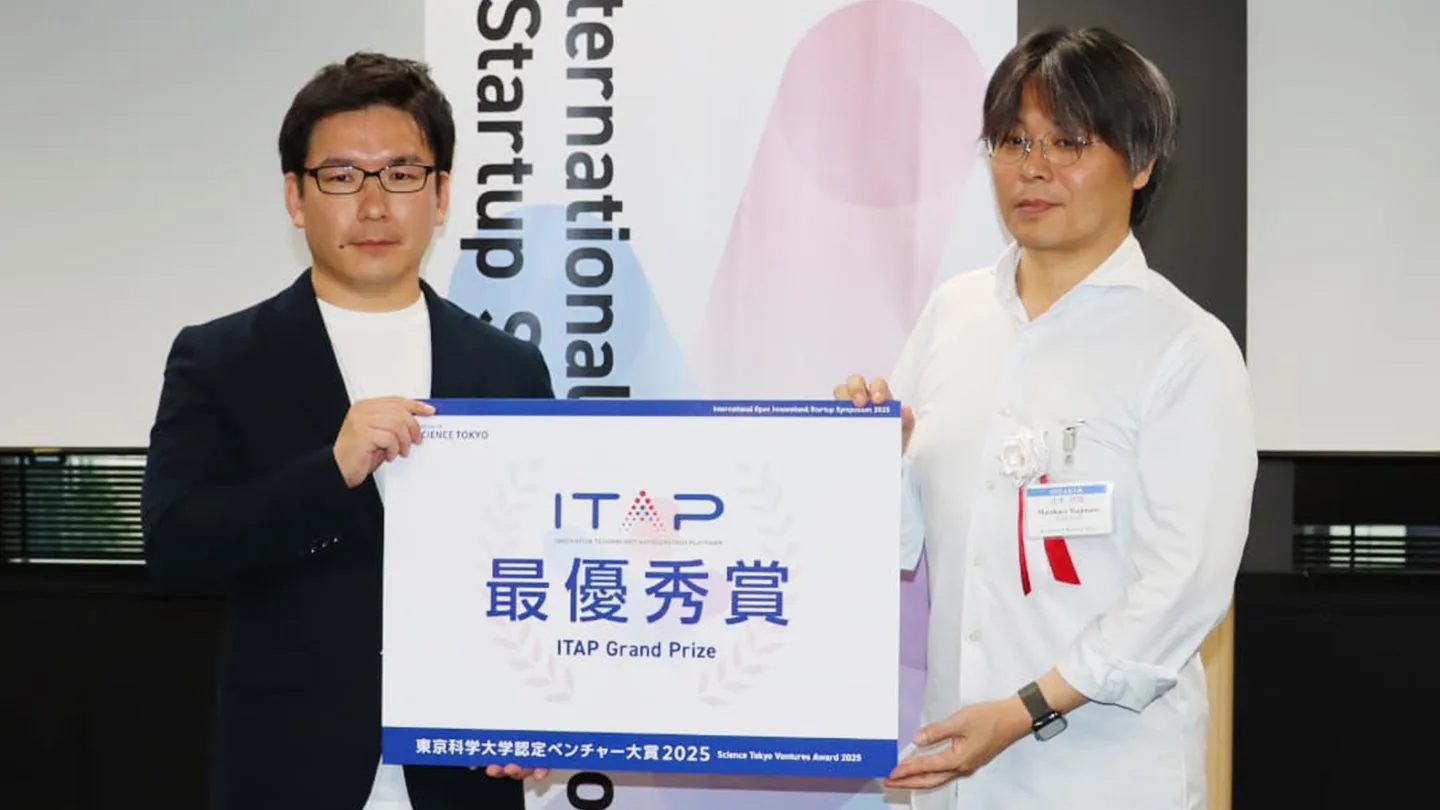

Session5 表彰&閉会挨拶

最後のセッションでは、「東京科学大学認定ベンチャー大賞」ピッチコンテストの表彰式が行われ、受賞者には会場から大きな拍手が贈られました。

- ITAP 最優秀賞:株式会社アークス

- 審査員特別賞:Crafton Biotechnology株式会社

表彰式の後、執行役副理事(総合戦略担当)/執行役副学長(研究・産学官連携担当)の古川哲史があいさつし、理事・副学長(研究・産学官連携担当)の波多野睦子が閉会あいさつしシンポジウムを締めくくりました。

ブース出展

シンポジウムの会場には、企業、自治体、大学、公的機関、そして東京科学大学認定ベンチャーから26機関のブースが出展し、参加者との交流が行われました。Science Tokyoは、ここで形成されたネットワークを基盤に、エコシステムの構築を推進していきます。

ブース出展社一覧

株式会社エヌジェイアイ/富士フイルム株式会社/ Wellspring Japan合同会社/出光興産株式会社/伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/川崎市/北九州市/国立大学法人 九州工業大学/ダイキン工業株式会社/千葉大学 学術研究・イノベーション推進機構/東京科学大学田町キャンパス土地活用事業 産学官連携コンソーシアム準備会/独立行政法人 中小企業基盤整備機構/日本電気株式会社/日本特許情報機構/富士通株式会社/三井物産株式会社/国立大学法人 室蘭工業大学

共催・協賛・後援・協力機関

- 共催

- 国立大学法人 東京科学大学 新産業創成研究院

- 協賛

- トヨタ自動車株式会社/株式会社FRONTEO /三菱地所株式会社/三井住友信託銀行株式会社/伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/株式会社WiL/株式会社先端技術共創機構/株式会社みらい創造インベストメンツ/株式会社ブロードリーフ/日本材料技研株式会社/泉陽興業株式会社/千株式会社/富士フイルム株式会社/株式会社エヌジェイアイ/Wellspring Japan 合同会社

- 後援

- 港区産業振興センター/一般社団法人 蔵前工業会/東京科学大学お茶の水会

- 協力機関

- 川崎市/北九州市/独立行政法人 中小企業基盤整備機構/一般社団法人 日本経済団体連合会

IOI&SS 2025の開催を通して、Science Tokyoが起点となり、国内外のステークホルダーの皆様とともに未来の社会像を共創するための第一歩が踏み出されました。今後の展開にもご注目ください。

関連リンク

更新履歴

- 2025年10月14日 本文の編集を行いました。

- 2025年9月24日 本文の編集を行いました。